I- ÉLECTROSTATIQUE

Tout le monde a effectué un jour l’expérience consistant à attirer des petits bouts de papier avec une règle en plastique frottée sur la manche du pull-over. Cette expérience met en évidence une nouvelle force : la force électrique différente de la gravitation. C’est cette force qui structure la matière à notre échelle : solide, liquide, gaz; chimie, chimie de la vie; lumière, moteurs électriques, électricité et électronique. La gravitation, elle, structure l’univers à grande échelle : système solaire, galaxie, ralentissement de l’expansion de l’univers.

Frottons des ballons de baudruche gonflés. Ils se “collent”ensuite au plafond. On voit ainsi que la force électrique est attractive et beaucoup plus puissante que la gravitation, puisque la petite zone du plafond attire autant le ballon vers le haut que toute la Terre l’attire vers le bas. La force électrique est 10 puissance 40 fois plus grande que la gravitation. C’est grâce à sa faiblesse que la gravitation disparaît à notre échelle.

Frottons des bandes de plastique pour envelopper les aliments en scel-o-frais avec de la peau de lapin. La main les attire, mais elles se repoussent. Deux ballons se repoussaient déjà dans la première expérience (la flamme d’un briquet ionise l’air, ce qui décharge les ballons qui retombent l’un sur l’autre. Cela implique que deux charges identiques se repoussent. On postule donc : Deux types de charge, + et - et + repousse +, - repousse -, + attire - . À grande échelle, les charges + annulent les charges - et l’interaction électrique disparaît, laissant place à la gravitation.

L’électrostatique explique la formation des molécules. Prenons la molécule H2+ par exemple. Elle est constituée de deux protons et d’un électron. L’électron évolue principalement entre les deux protons. Ces deux protons se rapprochent en étant tous les deux attirés par l’électron qui est au milieu. Mais ils ne peuvent pas venir trop près l’un de l’autre car alors ils se repoussent trop. La molécule a donc une dimension bien précise.

II- LIEN ENTRE L’ÉLECTROSTATIQUE ET L’ÉLECTRICITÉ USUELLE

Nous allons faire quelques expériences qui donnent des résultats identiques en électrostatique et en électricité montrant la nature commune de ces deux phénomènes.

1) Un poste de radio branché sur GO craque quand on met une pile en court circuit dans son voisinage (relier les deux lamelles par un fil électrique). Il craque également quand on frotte une peau de lapin sur un bâton d’ébonite. Ce n’est pas l’étincelle qui le fait craquer, car un briquet que l’on allume ne le fait pas craquer. Cette expérience montre également la nature électrique des ondes radio, donc la nature électrique de la lumière.

Le type d’onde dépend de la fréquence, donc de la fréquence d’agitation des électrons. Dans un corps tiède, la fréquence d’agitation des électrons est faible, et le corps émet de l’infrarouge. Cela explique la couleur des étoiles qui dépend de leur température.

2) Un tournevis de phase permet de distinguer la phase du neutre sur un prise de courant. Il s’allume quand on le branche sur la phase. Il s’allume brièvement si, en tenant par la main humide l’extrémité métallique, on le touche au-dessus avec un ballon de baudruche frotté

3) Un écouteur pour sourd craque aussi bien avec une pile de 4,5 V que s’il est touché par un bâton d’ébonite.

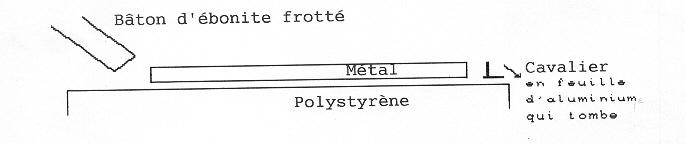

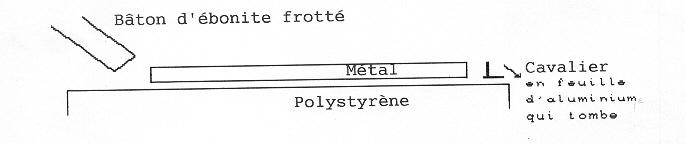

4) Les isolants et les conducteurs sont les mêmes pour l’électrostatique (frottement) que pour l’électricité usuelle. On le voit déjà par le fait qu’un ballon se “colle”sur une plaque métallique et pas sur une plaque de polystyrène.

III- PRÉSENTATION DU COURANT ÉLECTRIQUE

Les électrons chargés négativement peuvent se déplacer librement dans le fil conducteur. La pile grâce à une réaction chimique maintient un excès d’électron sur le pôle - par rapport au pôle +. Les électrons se repoussant circulent et rejoigne le pôle + où ils sont absorbés par la pile. En traversant le filament très fin de la lampe, ils l’échauffent par frottement à 2500 degrés Celsius ce qui le rend lumineux. Le sens conventionnel du courant est le sens inverse du sens de déplacement des électrons.

Revenons aux ballons. Dans un premier temps, s’ils sont chargés négativement, ils repoussent les électrons mobiles du plafond faiblement conducteur, qui s’éloignent donc. Dans un deuxième temps, ils sont attirés par l’excès de charges positives ainsi créé. Un électron qui commence à s’échapper d’un métal (électrons négatifs mobiles, noyaux des atomes fixes) se comporte comme le ballon et revient étant attiré. Les électrons ne peuvent donc pas s’échapper des métaux, sauf en chauffant beaucoup, et avec une très grande différence de potentiel.

Pour montrer un générateur, on peut prendre l’horloge à pomme des boutiques nature et découverte. On peut présenter aussi un petit accumulateur au plomb constitué de deux plaques de plomb qui trempent dans de l’acide sulfurique dilué. On peut le charger avec une pile et allumer ensuite avec, une ampoule pendant un certain temps. Le point fondamental est que deux métaux différents retiennent différemment les électrons, ce qui implique qu’ils n’en ont pas la même densité s’ils trempent dans le même liquide conducteur.

IV- BIPOLARITE DU COURANT ÉLECTRIQUE

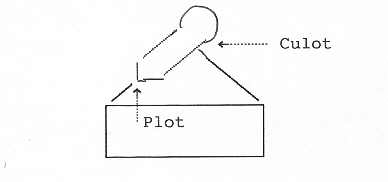

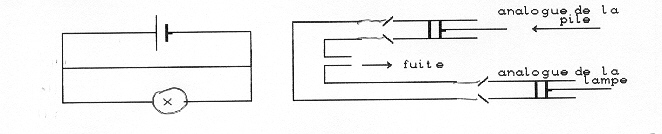

Les enfants ont un modèle unipolaire du courant électrique par analogie avec un tuyau d’arrosage, le robinet jouant le rôle de la pile. C’est une erreur. Il y a deux trous dans la prise de courant. L’expérience où on allume une lampe sans fils avec une pile plate montre bien cette bipolarité. Deux parties sur la pile, les deux lamelles, et deux parties sur la lampe, le plot et le culot.

V- ISOLANTS ET CONDUCTEURS

Le matériel est maintenant : une pile ronde, une lampe et un fil. La consigne est d’allumer la lampe.

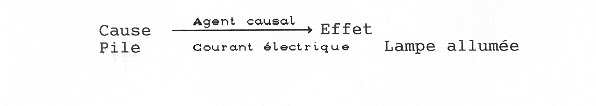

D’où la différence entre isolants ne permettant pas d’allumer la lampe, et conducteurs permettant de l’allumer. On peut également. dessiner le schéma :

L’agent causal : le courant électrique, est transmis grâce au fil.

Dans un conducteur, il y a des électrons libres, qui ne sont plus attachés à un atome précis. Les métaux sont des corps simples (un seul type d’atome) conducteurs. On a le cas limite des semi-conducteurs, entre les métaux et les non-métaux. Le nombre d’électrons libres, faible, augmente avec la température. Le courant augmente donc avec la température permettant ainsi de faire des détecteurs d’incendie (thermistances). On peut citer : le silicium, le germanium et le carbone. Ainsi le courant passe faiblement dans une mine de critérium et augmente si on la chauffe avec une allumette. On a également à cette occasion le concept de résistance diminuant le courant électrique sans l’annuler.

Il faut citer aussi le modèle par courants antagonistes où deux courants partent des deux lamelles de la pile pour aller se rencontrer dans l’ampoule où leur choc crée la lumière. Ce modèle peut être détruit en mettant une diode dans chacun des deux fils (XI) .

Il est intéressant de demander aux enfants ce qui se passe dans le fil. Une petite fille disait : il y a de la lumière d’enfermée dans la pile, cette lumière passe dans les fils mais on ne la voit pas à cause du plastique. Elle sort ensuite par l’ampoule, car cette dernière est transparente. Quand on sait que la lumière est un phénomène électromagnétique, et que des photons remontent en effet le long de chaque fil, on voit que l’enfant dit juste.

D’autres enfants, à cause de la nature invisible du phénomène disent qu’il y a un gaz dans le fil qui coule. Citons Karl POPPER : “La logique de la découverte scientifique”PAYOT page 284 “La théorie du fluide électrique (reprise comme l’hypothèse selon laquelle la conduction des métaux est due à un gaz électronique)”. Là encore, on est dans la réalité, puisque la physique moderne nous dit que les électrons libres constituent un gaz quantique.

VI- ASSOCIATION SÉRIE, ADAPTATION PILE-AMPOULE

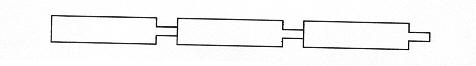

On peut mettre des piles rondes en série en les mettant bout à bout :

On observe que la lampe brille de plus en plus fort. Pour trois piles de 1,5 V, elle brille comme pour une pile de 4,5 V. Ainsi les tensions s’ajoutent en série : 1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5. D’ailleurs une pile plate de 4,5 V est constituée de trois piles de 1,5 V mises en série, c’est à dire où on a relié un pôle + avec un pôle - avec un fil métallique.

Une ampoule (lampe) de tension nominale 3,5 V brille convenablement avec une pile de 4,5 V; on dit qu’il y a bonne adaptation de la pile à la lampe. Avec une pile de 1,5 V, elle brille faiblement. Il y a mauvaise adaptation. La lampe est en sous-tension. Cela ne présente pas de danger, mais la lampe éclaire mal. Mettons plus de trois piles en série. La lampe brille de plus en plus jusqu’à griller. Elle est en surtension, ce qui la détériore. Pour qu’il y ait bonne adaptation, il faut que la tension nominale (indiquée sur la lampe) soit égale ou voisine de la tension de la pile. Il faut distinguer la tension indiquée sur la lampe qui représente un conseil pour un bon fonctionnement de la tension indiquée sur la pile qui représente une propriété physique (dissymétrie électrique des deux pôles).

VII CIRCUIT ÉLECTRIQUE

La pile est un conducteur. La lampe contient le filament qui est un conducteur. Ainsi un circuit électrique est une chaîne ininterrompue de conducteurs formant une ligne fermée. Dans ce cas la lampe est allumée. Le circuit est fermé. Si la ligne est ouverte, le courant ne peut passer. Le circuit est ouvert. La lampe s’éteint. On ouvre ou on ferme le circuit avec un interrupteur dont on dit par analogie qu’il est ouvert ou fermé. A noter l’inversion par rapport à un robinet.

La lampe est une résistance. Elle limite le courant qui a du mal à la traverser. Si un fil relie directement les deux pôles de la pile, un courant très intense passe par ce fil, et plus aucun courant ne passe par la lampe. On a un court-circuit. La courant passe tout entier par le chemin le plus facile (le plus “court”).

Un court-circuit avec le courant du secteur est dangereux. On peut faire un court-circuit non dangereux entre le neutre et la terre. Le disjoncteur différentiel prévenant les électrocutions saute. On peut s’amuser à allumer une diode électroluminescente entre le neutre et la terre.

IX ASSOCIATION DE LAMPES

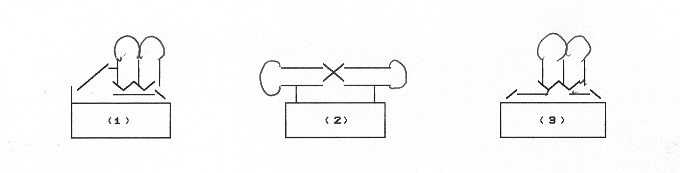

Essayons sans fil d’allumer deux lampes avec une pile.

(1) est un montage parallèle. Un électron traverse un filament ou un autre mais pas les deux. Ayant traverser le filament d’une lampe, il fait ensuite le tour par le culot pour rejoindre l’autre pôle. Il y a deux circuits électriques différents.

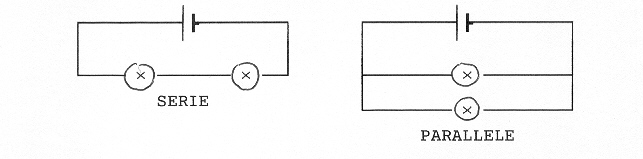

(2) et (3) sont des montages série. Un électron est obligé de traverser les deux filaments. Il y a un seul circuit électrique. Les schémas normalisés sont les suivants :

On observe que pour le montage parallèle, les deux lampes. brillent d’une manière identique et de la même manière que lorsqu’il y en a une. Pour le montage en série, les deux lampes brillent d’une manière identique, mais moins que lorsqu’il y en a une.

Dans le montage parallèle, chaque lampe est convenablement montée sur la pile avec la bonne tension. Par contre dans le montage série, chaque lampe joue le rôle de résistance pour l’autre et limite le courant. Le fait que les deux lampes brillent pareil montre que limiter le courant à un endroit du circuit le limite pareil partout. Les électrons réagissent globalement. Ils sont tous solidaires les uns des autres à cause de leurs interactions mutuelles. L’intensité est ainsi la même en tous les points d’un circuit, contrairement à ce que donne une représentation “au fil du courant”.

Pour le circuit série, on peut dire également que les tensions s’ajoutent comme pour les piles en série. Ainsi chaque lampe voit la tension de 4,5/2 = 2,25 V et est en sous-tension.

X- INTENSITE ET TENSION

L’intensité correspond au débit d’électrons et est proportionnelle au nombre d’électrons qui traversent une section du conducteur en un temps donné. Considérons un fleuve qui se sépare en deux branches à cause d’une île. Le débit total, en mètres cubes par seconde, vérifie D = D1 + D2 .

La tension correspond à l’énergie qui est donnée par le générateur à chaque électron (électron-volt). L’énergie mesure la capacité que l’on a à mettre un objet en mouvement. D’ailleurs le courant électrique sert à mettre en mouvement des objets (aspirateur etc). Le chauffage correspond également à une mise en mouvement (agitation thermique). Dans un montage série, l’électron auquel on donne l’énergie U en délivre U1 à un appareil et U2 à l’autre, et on a donc U = U1 + U2. On pourrait croire que puisque l’intensité se divise dans les deux branches dans un montage parallèle, il y a I/2 dans chaque branche et les lampes brillent moins. Cependant, l’intensité totale n’est pas la même que pour une lampe unique. On peut s’en convaincre en voyant qu’une pile sur laquelle on a branché deux lampes en parallèles se décharge plus vite qu’avec une seule lampe. Le raisonnement ne marche donc pas. La pile est un générateur de tension: U = 4,5 V quel que soit le montage. La pile n’est pas un générateur de courant.

On peut fabriquer un générateur de courant. Dans ce cas I ne dépend pas du circuit branché et c’est pour deux lampes en parallèles que l’éclat est le plus faible.

A la graduation 6, on a 600 Ohms de résistance. Les trois résistances sont en parallèles et R = 600/3 = 200 Ohms. La résistance des lampes de 11,5 Ohms est négligeable. U = RI. I = U/R = 44/200 = 0,22 A , ce qui allume convenablement une lampe ou deux lampes en série, mais pas deux lampes en parallèles (I/2 = 0,11 A).

On peut donner une analogie d’un circuit électrique avec une piste de ski. Les skieurs correspondent aux électrons, le télésiège à la pile, le débit du télésiège à l’intensité, et le dénivellé à la tension.

XI- LE COURANT ALTERNATIF

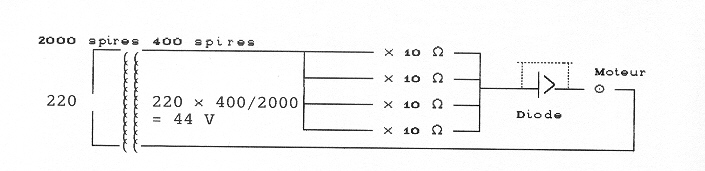

Le courant du secteur est alternatif. Il change de sens 100 fois par seconde (50 Hz). Un moteur à courant continu vibre sans tourner. Il devrait changer de sens 100 fois par seconde. On peut alimenter un petit moteur de jouet par le secteur avec des résistances et un transformateur pour limiter le courant.

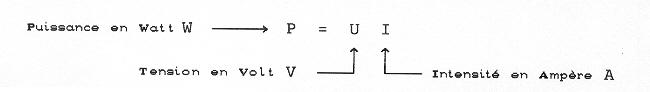

XII- PUISSANCE DU COURANT ELECTRIQUE

Nous allons prendre une analogie. Considérons un musée. Le prix du billet d’entrée est B = 5 euros .Il Y a D = 100 personnes qui entrent par heure. Le musée gagne G = B x D = 5 x 100 = 500 euros par heure.

Dans notre analogie, l’argent correspond à l’énergie, les visiteurs aux électrons. Le prix du billet, argent donné par chaque visiteur correspond donc à la tension, énergie donnée par chaque électron qui traverse le circuit. Le débit de visiteurs D correspond au débit d’électrons, soit à l’intensité I. L’argent gagné en une heure, soit l’énergie reue en un temps donné correspond à la puissance mesurée en Watt. On a donc :

XIII- EXPERIENCE D’RSTED

Un fil parcouru par un courant parallèle à une aiguille de boussole la fait dévier dans un sens ou dans l’autre suivant le sens du courant. On a ainsi une autre expérience montrant le sens du courant. Mais on a aussi le principe du moteur électrique, puisque on peut donner le défi d’arriver à élancer de plus en plus vite en rotation l’aiguille en coupant régulièrement le courant.

Les lois de l’électromagnétisme étant invariante par renversement du sens du temps, on en déduit que si l’on fait tourner un aimant à côté d’un fil, un courant se mettra à circuler dans le fil, comme le montre les lampes à mains sans pile des boutiques nature et découverte.

A ce sujet, on voit qu’il est plus difficile de faire tourner une génératrice de bicyclette quand elle allume un lampe, ce qui montre la conservation de l’énergie : L’énergie est la mesure des différentes formes de mouvement. On peut dire, sans voir la lampe, si elle est allumée ou non en faisant tourner la manivelle.

Deux boussoles en interaction l’une l’autre montrent bien cette conservation du “mouvement total”, puisque quand l’une ralenti, l’autre accélère.

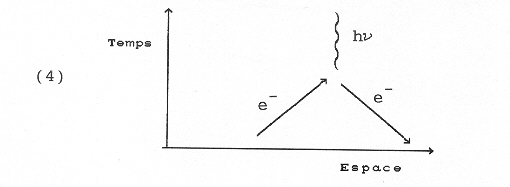

XIV- DIAGRAMMES DE FEYNMAN

L’interaction électrique s’explique par échange de photons avec les électrons (FEYNMAN prix Nobel 1965)

Le diagramme (1) montre la mise en mouvement d’un électron par réception d’un photon, comme dans l’antenne d’un poste de radio. Le “choc”avec le photon fait changer la direction du mouvement de l’électron ou le met en mouvement.

Mais le calcul montre, à cause de la relativité d’EINSTEIN, que l’on peut déformer à loisir le diagramme. On arrive à :

Mais un électron remontant le temps est vu comme un positron allant vers le futur, on a l’antimatière qui se désintègre avec la matière en lumière.

nu est le neutrino. Le Soleil brille donc très longtemps, puisque les protons se transforment très lentement en neutrons, mais ensuite, deux protons “tombent”violemment sur deux neutrons à cause de l’interaction forte, pour former un atome d’hélium. Il en résulte donc une énergie gigantesque.

C’est le jeu de ces deux interactions l’une faible, l’autre forte, qui permet au Soleil de donner beaucoup d’énergie pendant très longtemps, et donc à la vie d’être possible sur une planète.

XV- QUELQUES COMPLÉMENTS

- Au niveau de la sécurité électrique, l’important est de montrer que l’eau conduit le courant électrique (salles de bain dangereuses, corps humain conducteur de l’électricité).

En intercalant de l’eau salée dans le circuit, on peut allumer une lampe de 3,5 V. Avec de l’eau du robinet non salée, on peut allumer une diode électroluminescente.

- Pour montrer les effets spectaculaires de l’électricité, on peut mettre un tampon gex pas trop compacte sur une pile plate, il s’enflamme.

- Une fois que les enfants ont compris la tension en Volt, ils peuvents se rendre compte que 220 Volts est forcément dangereux.

Enfin, dans le cadre de l’analogie du fluide d’électrons avec un gaz, on peut dire que la Terre retient son atmosphère par la gravité; d’une manière analogue, un fil électrique retient son gaz d’électrons par l’interaction électrique. Un courant alternatif constitue un “son”qui se propage dans le gaz d’électrons.

Si deux lampes en série ne brillent pas pareilles, c’est l’occasion de chercher la variable cause de ce phénomène en permutant les deux lampes.